Insight

better business decisions

Posted 1 year ago | 1 minute read

日本の2022年度温室効果ガス排出報告書

持続可能な未来への一歩

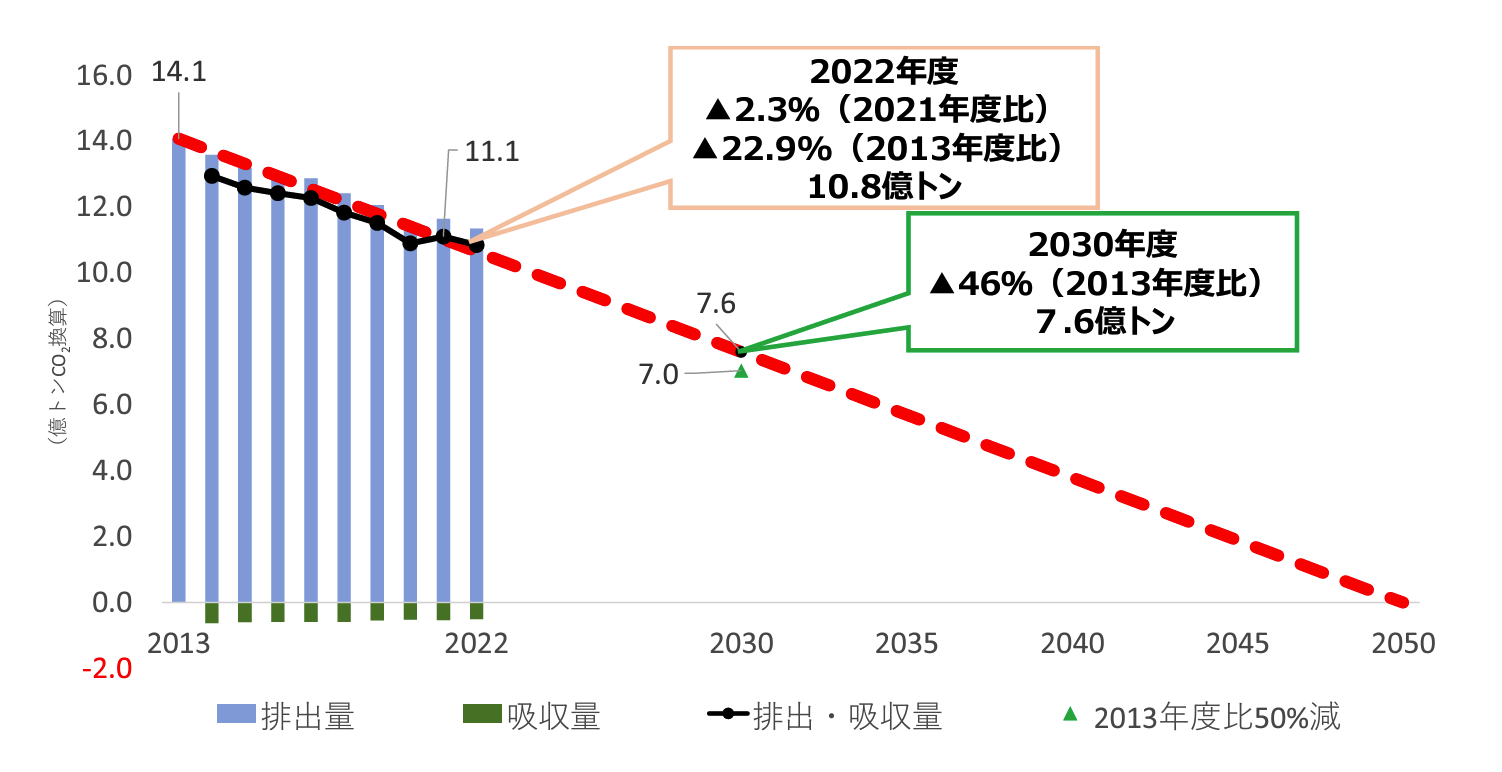

2024年4月12日、環境省が公表した「2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について」によると、2022年度の日本の温室効果ガス(GHG)排出量は前年比2.5%減の1135億トン(二酸化炭素換算)となり減少傾向にあると言うことがわかりました。この数字は、2050年に向けたネットゼロ排出目標に向けて、着実な進展が見られることを示しています。

前年の2021年度はコロナ禍からの経済回復に伴い、排出量が増加していましたが、今回報告された2022年度は排出量が2013年度比で22.9%の減少に転じました。これは、工場、オフィス、家庭などでの節電や省エネの努力が大きな要因と考えられます。

さらに、海草や海藻などの「ブルーカーボン生態系」が吸収したGHG量が世界で初めて報告され、その吸収量はCO2換算は35万トンでした。これに加え、塩性湿地や干潟などからの計算値が今後は考慮される見込みです。

また、環境に配慮したコンクリートのCO2固定量も報告され、2023年度の値は17トンでした。このことから、日本ではCO2を固定または吸収する技術の導入が進んでいるとみられ、今後はこの値をJ-クレジットに変換することも検討されています。

一方で産業部門では5.3%、商業・サービス部門では4.2%の減少が記録されたのに対し、交通部門では3.9%の増加が観測されました。これは、コロナ禍からの経済回復により輸送量が増加し、運輸部門の排出が増加したことが原因と見られています。

環境相の伊藤信太郎氏は記者会見で、「国民一人ひとりの節電・省エネの努力が同心円として広がりを持ち、それぞれの部門のエネルギー消費量の減少につながったと考えている」と述べました。また、「今後の削減の進捗は予断を許さない状況だ。徹底した排出削減の観点から、地域と共生する再エネの導入、『デコ活』を通じた国民のライフスタイル転換など、具体的施策を実施していく」との方針も示されました。

今回の報告では、2050年までのネットゼロ目標への進捗を再確認しましたが、2030年と2050年の野心的な目標を達成するためには、さらなる脱炭素化の取り組みが必要です。この点において、METIの政策ツールの効果的な展開が、今後の減少傾向の継続に不可欠です。