News

better business decisions

Posted 11 months ago | 1 minute read

日本の電力市場改革が加速 -「同時市場」の導入に向けた検討が本格化

2025年2月19日、経済産業省資源エネルギー庁と電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、「同時市場の在り方等に関する検討会」を再開し、同時市場の導入に向けた具体的な検討を開始しました。

同時市場とは

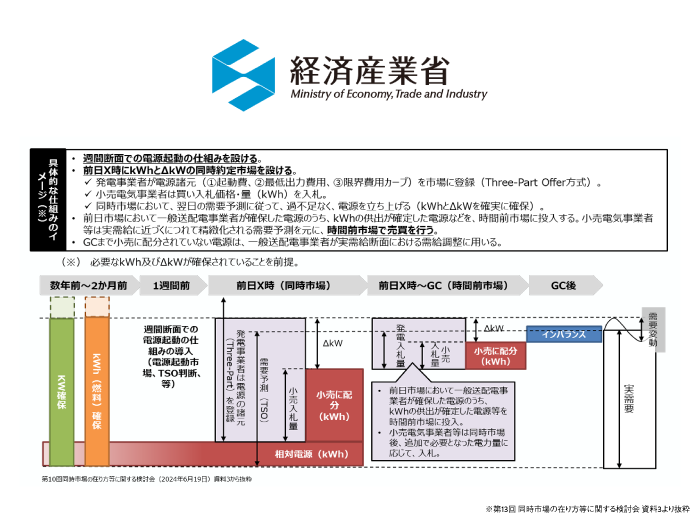

同時市場とは、電力の供給力(kWh)と調整力(ΔkW)を同時に取引・約定する市場のことを指します。これにより、電力の需給バランスを効率的に調整し、電力システムの安定性を高めることが期待されています。この市場では、発電事業者が電源の起動費、最低出力費用、増分費用カーブといった情報を登録し、最適な電源運用が可能となる仕組みが提案されています。

海外での同時市場事例

海外では、同時市場の導入が進んでおり、特に米国のPJMやERCOT、欧州のEPEXが参考となります。

- 米国の事例:PJMやERCOTでは、発電事業者が入札時に起動費、最低出力費用、増分費用カーブの3要素(Three-Part Offer)を登録し、ISOがこれらのデータを基に社会的コストを最小化するような電源の起動・運用を行っています。

- 欧州の事例:EPEXでは、ブロック入札に複数の条件を組み合わせることで、事業者が収益を最大化できる「Smart & Big Blocks」が導入されています。これにより、柔軟な取引が可能となり、市場の効率性が向上しています。

日本における検討の主な論点

日本での同時市場導入に向けて、以下の点が主な論点として挙げられています。

- 価格決定方法:供給力と調整力の価格をどのように決定するか。

- 市場開催のタイミングと頻度:前日市場や時間前市場など、市場をいつ、どの頻度で開催するか。

- 導入スケジュールと運営主体:同時市場の導入時期や、運営を担う組織についての方向性。

特に、時間前市場における需要予測や再生可能エネルギーの出力予測に応じて、市場全体で必要な供給力・調整力を調整する仕組みが重要視されています。

同時市場の導入は、再生可能エネルギーの普及や電力システムの効率化に寄与すると期待されています。今後、検討会での議論を踏まえ、具体的な制度設計や試行が進められる予定です。海外の事例を参考にしつつ、日本の市場特性に適した同時市場の構築が求められます。